6月29日(日)12:00~13:00

【受付終了】自宅で簡単セルフケア!はじめてのお灸教室

当校の鍼灸科教員による初心者向けのお灸教室です。お灸ってどのような効果があるのかな?熱くないのかな?など興味がある方、健康的で新しい趣味を始めたい方はいらっしゃいませんか?現役の鍼灸科教員が優しく丁寧に、お灸の魅力や使用方法をお伝えします。ご参加いただいた方には、お灸などのお土産もご準備しております!

5月25日(日)11:00~12:00

【受付終了】ストレス解消!心と体を整える!トレーニング講座

本講座では、自分の体重を利用した「自重トレーニング」を中心に行います。無理のない動きで全身を動かし、心身のリフレッシュを図ります。運動が苦手な方や初心者の方でも安心してご参加いただけます。気軽に楽しく体を動かして、リラックスする時間を一緒に過ごしましょう。

5月23日(金)11:10~/12:20~

【受付終了】スポーツトレーナー特別講座

関節の可動域を広げたり、痛みを和らげたりするために関節の動きを調整する手技を学ぶ「関節モビライゼーション講座」や、プロスポーツトレーナーが実際に現場で使う「ファンクショナルストレッチ講座」を実施します。トレーナーに興味がある学生と社会人の方はぜひご参加ください!

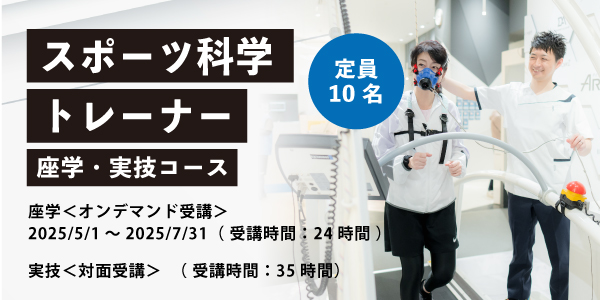

座学:5月~7月 実技:8月~12月

【受付終了】スポーツ科学トレーナー座学・実技コース

スポーツ選手に必要な5大基礎体力を運動生理学の観点から理解し、最先端の測定機器を使用して各体力を測定、分析できる知識と技術を身に付けます。スポーツ選手のみではなく、小児から高齢者まで科学的根拠に基づいたアドバイスとトレーニング計画を立案できる知識を身に付ける講座です。

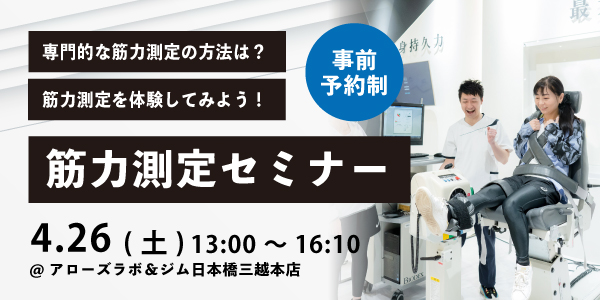

2025年4月26日(日)13:00~16:10

【受付終了】【スポーツ科学アカデミー】筋力測定セミナー

スポーツ選手に必要な5大基礎体力を運動生理学の観点から理解し、最先端の測定機器を使用して各体力を測定・分析できる知識と技術を身に付けます。スポーツ選手のみではなく、小児から高齢者まで科学的根拠に基づいたアドバイスとトレーニング計画を立案できる知識を身に付ける講座です。

2025年4月15日(火)12:20~12:50

【受付終了】春の健康づくり!元気体操教室

フレイル予防のための初級体操教室です。運動が初めての方でも安心して楽しく参加できます。無理なく体を動かして、健康づくりを始めましょう!

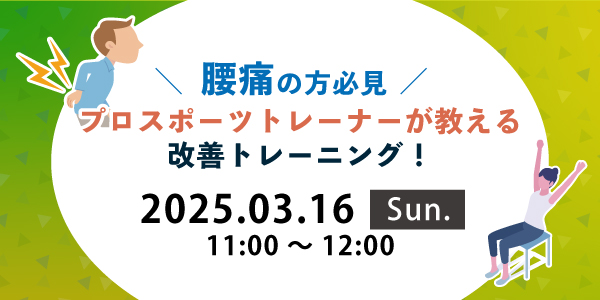

2025年3月16日(日)11:00~12:00

【受付終了】腰痛の方必見!プロスポーツトレーナーが教える改善トレーニング!

腰痛にお悩みのデスクワーカーに向けて、現役のプロスポーツトレーナー直伝の腰痛改善トレーニングを学べるセミナーになります。腰痛にお悩みの方は是非ともご参加下さい!

2025年3月15日(土)10:00~11:00

【受付終了】若さを保つストレッチ10選

柔道整復師・鍼灸師を養成する専門学校で学ぶ、若さを保つストレッチを10種類選びました。 若さを保つためには、まず疲れの解消!ということで、現代病と言われる大人の疲労(肩凝り・慢性疲労・ストレス・不眠)をストレッチで解消します!

2024年11月~12月

【受付終了】スポーツパフォーマンス向上につかえる手技療法セミナー(筋肉・関節のアプローチ法)

「筋膜リリース」をベースにした「スポーツパフォーマンス向上に使える手技療法」を学べるセミナーになります。手技のみの治療法なので、特別な機材は必要なく、臨床現場ですぐに活用できる技術を身に付けることができます。

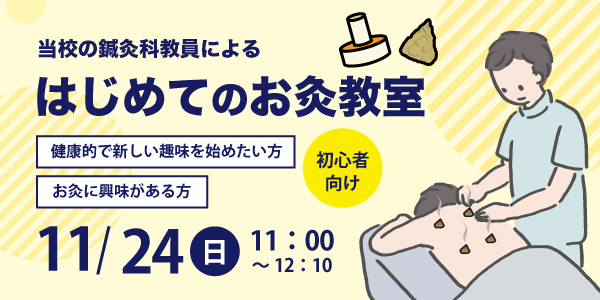

2024年11月24日(日)11:00~12:10

【受付終了】はじめてのお灸教室♨️

当校の鍼灸科教員による初心者向けお灸教室を開催! お灸に興味がある方、健康的な新しい趣味を始めたい方、現役の鍼灸科教員が優しく丁寧にお灸の魅力と使い方をお伝えします。ぜひご参加ください!